写真上:リビアーモ店内

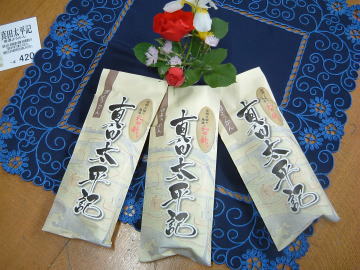

写真下:この日のひと皿

上田市の夜の繁華街の一角にある「Restaurant Bar Libiamo(レストランバー・リビアーモ)」。

私も大好きなこのお店が10周年を迎え、このたび4日間に渡って記念パーティが行なわれました。

4日間に渡って、というのは、お店の小ささもさる事ながら、「リビアーモ」に惚れ込み、そしてオーナーソムリエの坂田英昭氏を慕って通う大切なお客様を、とても1日ではご招待し切れなかったから。

ちなみに私は初日にお招き頂いたのですが、いつものように彼のおもてなしの気持ちが行き届いた、心地良くそして快適な時間を過ごすことができました。

坂田氏が「リビアーモ」をオープンさせたのは20代半ばの若さ。

そして坂田氏と私との縁は、彼が修行をしていた前のレストランにたまたま私が食事に行った事がきっかけでした。

彼はたった一度会った私の顔を覚えていてくれて、偶然にもオープン当日「リビアーモ」の前を通り掛った私を呼び止め、「今日オープンなんですよ!」と声を掛けてくれた事が、私がこのお店に足繁く通う事になる始まりでした。

このお店の魅力は、何よりもまずおいしいお酒と料理のラインナップ。

厳選されたワインやウイスキーをはじめとするボトルの数々、そして彼の手による卓越したカクテル、さらには生ビールの一杯でさえ、そのこだわりと美味しさにいつも思わず唸ってしまいます。

そして日替わりの料理のメニューも、突き出しから始まってすべてが坂田氏の手作り。

パーティ初日のこの日も、彼の心のこもったひと皿「和牛フィレ肉のサマートリュフソース」(写真下)が振る舞われました。

写真では見づらいのですが、ベリーレアに焼かれた肉の下には丁寧に裏漉(ご)しされたマッシュポテトが敷かれていて、その滑らかなおいしさといったら。

こういう「刺身のツマ」的な存在にも決して手を抜かないのが坂田氏の真骨頂。

最後はソースの一滴までパンで掬い上げ、彼の会心の料理を存分に堪能しました。

そしてこのお店のもうひとつの魅力である、心和む暖かな店内の空気。

この日もピアノとヴァイオリンの生演奏をBGMに、このお店で知り合った仲間同士が打ち解け、語り合い、そしてリビアーモの10年の歴史にお互いが酔いしれました。

かくいう私も、これまでこのお店で何人の方と出会った事か。

それはこのお店が醸し出す空気が、お酒だけでなく人との出会いまで演出する雰囲気を併せ持っているからでしょう。

パーティは坂田氏の勧めるシャンパン、ワイン、そして料理と共に進み、さらには各々が好きなものをオーダー。

かくいう私も今日のこの日を楽しむべく、珍しく葉巻をお願いし、ゆっくりと火を着けているところに「シガーと一緒に楽しんでね」と、貴腐ワインと私が大好きなマッカランが彼の手により届けられます。

連れの親友は「何かカクテルを」とお願いしたところ、坂田氏の十八番「ギムレット」が運ばれ、それからもしばし楽しい時間はエンドレスで流れていったのでした。

そして今日もまた、繁華街で飲んだくれた私は、その日の締めの一杯を求めて「リビアーモ」のカウンターの片隅に腰掛けている事でしょう。

坂田氏、そして「リビアーモ」、10周年本当におめでとう!