毎年恒例の「和田龍 新酒を味わう会」を、今年も上田市内の会場で開催致しました。

今年で23回目を迎えるこの「新酒を味わう会」、社長や私が商売の枠を越えてお世話になっている皆様をお招きし、この春出来上がったばかりの新酒を、おいしいお料理や素敵な音楽とともにお振る舞いする、春の一大イベントです。

この日お集まり頂いたお客様は約100名。

わざわざ足をお運び頂いた皆様にご挨拶しながら、たくさんのお客様に支えられている感謝の思いを改めて噛み締めます。

この日の司会は、昨年に引き続いて、上田市にほぼ隣接する千曲市で「生坂屋商店」を営む若林数矢さんにお願い致しました。

彼は私より年下ではありますが、日本酒をはじめとする様々なお酒に対する情熱、あるいは長野県のみならず全国の酒事情を牽引するそのリーダーシップ等々、その人間性から私が心から尊敬する人物のひとりです。

私からのたっての依頼を、彼は今年も快く引き受けてくれたのでした。

会はまず社長の挨拶があり、その後は恒例の音楽タイムです。

毎年、社長もしくは私がご縁のある演奏家をお招きし、乾杯前のひとときを素敵な音楽でお楽しみ頂きます。

今年お呼びしたのは、弊社の社長と親交がある上田市出身のヴァイオリニスト、中澤きみ子さん。

世界各国を飛び回ってご活躍で前日ウイーンから帰国されたばかりの中澤さんがピアノ伴奏と共にご披露された曲目は、ベートーヴェンソナタ第5番「春」より第1楽章、そしてサラサーテの難曲「チゴイネルワイゼン」。

そして鳴り止まぬ拍手の中アンコールとして山田耕作「からたちの花」、これらの曲がストラディヴァリウスの音色(ねいろ)とともに会場に鳴り響きました。

演奏のあとは私から本日お出しするお酒の説明です。

本日お出しするお酒は5種類。

中でも、5年目にして納得の出来栄えとなった「登水(とすい)」の「吟醸酒」と「純米酒」についてはひときわ熱く語らせて頂きました。

そしていよいよ乾杯です。

ご発声は、上田市の繁華街で今年10周年を迎える「レストランバーLibiamo(リビアーモ)」のオーナーソムリエである坂田英昭氏(以前このブログにも登場)。

彼は若干20歳半ばでこのお店を開業し、以来良質のお酒とそして手ずから作り上げる料理とで今もたくさんのお客さんを魅了させ続けています。

私も繁華街に繰り出すと、その日の締めの一杯で必ず立ち寄る大好きな一軒です。

そんな坂田氏の素敵なスピーチとともに「乾杯!」、いよいよ酒宴が始まりました。

私もそれぞれのテーブルごとに、おひとりおひとりにご挨拶に伺います。

今年嬉しかった事のひとつとして、それまでは基本的に関係者のみだったこの「新酒を味わう会」に、和田龍を愛して下さる一般のお客様が加わって下さったこと。

それもわざわざお仲間おふたりを連れ立って、埼玉からのお越しです。

そのお客様Nさんは、日頃からこのブログで新しいお酒の発売を告知するたびにわざわざご来店下さり、その都度酒談義に花が咲き、昨年初めてこの会にご参加下さったのでした。

この日も楽しい会話で盛り上がりながら、結局3次会までご参加頂きました。

また、一昨年・昨年と2年連続でエレクトーン演奏をして下さった神田将さん(http://www.yksonic.com/index.html)も、今回は一般のお客様としてわざわざお越し下さいました。

それまでの常識を覆す現代エレクトーンの衝撃の演奏から早一年、皆様にご来場をご紹介差し上げると、この日も「今日は演奏はしないの?」「CDの販売はないの?」といった声とともに神田さんのテーブルにはお客様の列が絶えず、改めて神田さんの演奏が皆様に与えた感動の大きさを思い知らされたのでした。

途中はこれまた恒例の「和田龍グッズ」の大抽選会。

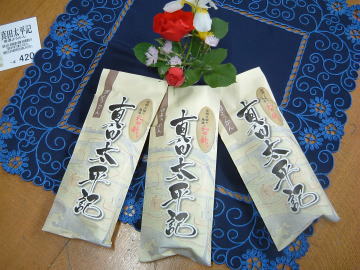

この日の景品は、前回のブログにも掲載した「酒ようかん真田太平記」をはじめ「和田龍Tシャツ」「和田龍エプロン」そして本日演奏頂いた中澤きみ子さんのCD、これらの商品が歓声の声とともに当選したお客様に手渡されました。

そして楽しい宴もあっという間にお開きの時間となりました。

改めて弊社の社長が前に立ち、皆様へのお礼の言葉を述べさせて頂きながら、今年の「和田龍 新酒を味わう会」が今年も無事幕を閉じました。

そしていつもの事ながら、中身が残ったお酒のビンをお客様が1本残らずお持ち帰りになったのを見届けながら、たくさんの方に支えられているという感謝の思いを新たにするのでした。